執筆:戸田中央総合病院 管理栄養士・腎臓病療養指導士 藤原 智子

監修医:戸田中央総合病院 腎センター長 兼 腎臓内科部長 井野 純

透析食とは?

良好な透析生活を送るためには、食事から十分なたんぱく質とエネルギーをとることが大切です。また、食塩制限や必要に応じた水分、カリウム、リンなどの制限が必要となります。透析食は特別な食事ではありません。しかし、食べ方には工夫が必要な点があります。

近年は透析療法の進歩により透析患者さま全体の高齢化が進んでいます。そのため、サルコペニアやフレイル*を合併した低栄養の患者さまが増加しています。低栄養は透析の予後不良に大きく関わっているため、低栄養の患者さまは食事から十分に栄養を確保出来るような工夫が必要となります。一方で肥満、体重の増加が問題となっている患者さまは、適正な量へ減量する工夫が必要となります。このように個々に合った食事療法を選択していくことが大切です。

当グループでは患者さま個人に合わせた具体的なご説明は、スタッフが対応しております。お気軽にご相談ください。

*サルコペニア…加齢などにより骨格筋量が低下した状態 フレイル…加齢により生活機能や予備能力が低下し健康な状態から要介護状態へ移行する中間の段階

透析治療について、

こんなお悩みは

ありませんか?

- 現在通っている施設からの転院を検討している

- 通院の負担を減らしたくて無料送迎のある病院を探している

- 旅行や帰省先で臨時透析を受けたい

透析治療には、患者さまそれぞれのご事情に合わせたサポート体制が欠かせません。 戸田中央メディカルケアグループでは、旅行・帰省時の臨時透析や、入院治療への対応、また総合病院との連携による多面的な医療サポートを提供しています。

透析治療をお探しの方、お気軽にご相談ください

病院・クリニックを探す透析食 食事のポイント

バランスの良い食事をする

規則正しく食事を摂り、偏食をしないようにしましょう。主食、主菜、副菜をそろえることで、バランスの良い食事となります。

主食…ご飯・パン・麺類など

主菜…魚介・肉・卵・大豆製品などを使ったおかず

副菜…野菜・きのこ・海藻などを使ったおかず

透析患者さまの食事療法基準(血液透析3回/週)

| エネルギー | (標準体重1kgあたり)×30~35kcal |

|---|---|

| たんぱく質 | (標準体重1kgあたり)×0.9~1.2g |

| 食塩 | 6g未満 |

| 水分 | できるだけ少なく |

| カリウム | 2000㎎以下 |

| リン | 標準体重 (kg)××15㎎以下 |

※標準体重(kg):身長(m)×身長(m)×22

例)身長 160cmの場合 1.6(m)×1.6(mm)×22=56.3㎏

(日本腎臓学会「慢性腎臓病に対する食事療法基準2014年版」より)

身長別の目安量)

| 身長 | 140㎝ | 150㎝ | 160㎝ | 170㎝ | 180㎝ |

|---|---|---|---|---|---|

| エネルギー(kcal) | 1300~1500 | 1500~1750 | 1700~2000 | 1900~2200 | 2100~2500 |

| たんぱく質(g) | 39~52 | 45~60 | 50~68 | 57~76 | 64~86 |

適正なエネルギーをとる

エネルギーのとり過ぎはドライウエイトが増加し過体重となる場合があります。一方、エネルギーの不足は「やせ」や体力低下を起こします。透析患者さまは肥満よりもやせの方が予後不良のリスクとなるといわれており、エネルギー不足には注意が必要です。

<エネルギーをとる工夫>

- 主食を毎食とる

- 油脂や砂糖を利用する

- 1日に1~2回、油を使った料理を食べる

- 例)ご飯→チャーハン、炊き込みピラフ

- 野菜→野菜炒め、天ぷら

- でんぷん製品(春雨、くずきり、片栗粉、コーンスターチ、くず粉など)を料理に取り入れる

- エネルギー調整用食品を利用する

- MCT(中鎖脂肪酸油)、粉飴、エネルギー補給食品(ゼリー等)

適正なたんぱく質をとる

食事でとったたんぱく質は、体内で代謝され、不要なものは老廃物となり血液中にたまります。たんぱく質をとりすぎると、老廃物が多くなり腎臓に負担がかかります。しかし、たんぱく質は身体を作る重要な栄養素であり、適切な量をとる必要があります。たんぱく質の量は多すぎず、少なすぎず「ほどほど」にしましょう。

<たんぱく質をとる工夫>

- たんぱく質のおかずは1食に1品、手のひらにおさまる量を目安にする

- 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品など必須アミノ酸がバランスよく含まれている良質のたんぱく質をとる。※乳製品はリン含有量が多いので、1品/日程度にし、血清リン値が高い場合は控える

- 朝、昼、夕の3食に分けてとる

塩分を控える

塩分をとると喉が渇いて水を飲む量が増えてしまいます。水分をとりすぎると、肺に水がたまって呼吸困難になったり、血液中の血液低下や吐き気などの副作用を起こす心配があります。高血圧やむくみの原因にもなるため、減塩を心がけましょう。

食欲がない方は、減塩により更に食欲低下を招いしてしまう可能性があるため、過度な減塩には注意が必要です。

<ポイント>

- 塩分の多い食品(汁物、干物、肉加工品、練り製品、漬物、インスタント食品など)の量や回数を減らす

- 麺類の汁は残す

- 減塩調味料を使用する

- 酢、レモン、辛子、七味、わさびなどの香辛料を利用する

- 醤油やソースは上からかけず小皿に入れつけて食べる

- 一品はしっかりと味をつけ、他を薄味にする

水分を控える

透析の終了時からつぎの透析まで、体の中に水分がたまることにより体重が増加します。水分のとり過ぎは、高血圧・心不全の原因となり、透析中の負担も大きくなります。一般的には尿量+500~1000mlで飲水量を開始することが多いですが、透析導入後、次第に尿量は減少傾向となるため、一定期間ごとに尿量の把握や飲水量の見直しを行う必要があります。透析の間の体重増加率はドライウエイトの3~6%以内におさめると予後が良いと言われてい

るため、医師と相談しながら、適正体重の把握や飲水量の決定をしていきましょう。

体重増加率3~6%の例)ドライウエイト60㎏の場合 60(kg)×0.03~0.06(%)= 1.8~3.6㎏

<ポイント>

- 一日の水分量を水筒やペットボトルに入れて、飲む量を把握する

- のどが渇いたときは、氷(20ml)をなめたり、うがい(10ml)する

- 水分の多いメニュー(お粥、麺類、汁物、煮物、鍋物、乾物、果物など)を控え、水分の少ないメニュー(米飯、炒め物、焼き物、揚げ物など)をとる

- 塩分を控える

カリウムを控える

透析患者さまは、尿からのカリウムの排泄が少なくなるため、高カリウム血症になるおそれがあります。血清カリウム値が高い場合(正常3.5~5.0mEq/L)は、食事からとるカリウムの量を減らしましょう。一方、 正常 範囲内の方は、 生野菜や果物にはビタミンなどが豊富に含まれているためむやみに控える必要はありません。

<ポイント>

- たんぱく質のとり過ぎに注意する

- カリウムが多く含まれる食品(生果物、ドライフルーツ、生野菜、イモ類、種実類、海藻類)を控える

- 細かく切り、茹でこぼしたり水にさらす

- 果物は缶詰やコンポートを利用する

- カリウムの多い飲み物(玉露、野菜ジュース、牛乳など)に注意する

リンを控える

リンのとり過ぎにより血液中のリン濃度が高くなると、骨粗鬆症や動脈硬化、心筋梗塞などを引き起す危険があります。

<ポイント>

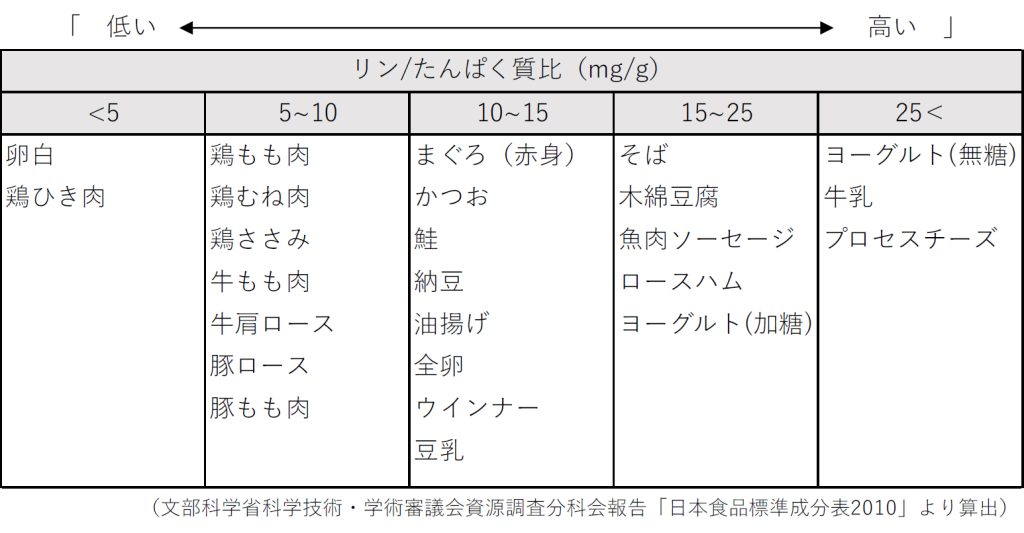

- 食品中の「リン/たんぱく質比」の低い食品を選択する

- リンはたんぱく質を多く含む食品に多く含まれますが、食品により含まれるリンの量が異なります。そのため、「リン/たんぱく質比」の低い食品を選択するとリンの摂取を控えることが出来ます。

- 加工食品などに含まれる「無機リン」に注意する

- リンは「有機リン」と「無機リン」に分けられますが、食品添加物に含まれる「無機リン」は体に吸収されやすく、血清リン値を上げやすいため特に注意が必要です。

- 例)加工肉、ファーストフード、レトルト食品、コンビニ食品、カップ麺など

- 低リン食品を利用する

- リン吸着薬を忘れずに内服する

透析患者さまにおすすめのお菓子

塩分やリン、カリウムの量に気をつければおやつを楽しむことも可能です。エネルギーが補えて、リンやカリウムが抑えられるおやつには、ういろうや水ようかんなどがあります。また、わらび餅やくず餅などもエネルギー補給におすすめです。

便秘を予防する

透析患者さまは、カリウム制限による食物繊維の摂取不足や、水分制限、リン吸着薬などの薬の副作用により便秘になりやすいとされています。

便秘でお困りの場合は早めに医師に相談ください。

参考文献

- 日本腎臓病学会.慢性腎臓病に対する食事療法基準2014年版

- 日本腎臓病学会.エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2018年

- 日本腎臓病学会.医師・コメディカルのための慢性腎臓病生活・食事指導マニュアル.2018

- 日本透析医学会学術委員会ガイドライン作成小委員会栄養問題検討ワーキンググループ.サルコペニア・フレイルを合併した透析期CKDの食事療法.透析会誌52(397~399.2019

- 日本透析医学会学術委員会ガイドライン作成小委員会栄養問題検討ワーキンググループ.慢性透析患者の食事療法基準.透析会誌47(287~291.2014

- TMG栄養部.透析食パンフレット

- 日本臨床栄養代謝学会.JSPENコンセンサスブック2

- medicineVol.57No.9202-8

透析治療について、

こんなお悩みは

ありませんか?

- 現在通っている施設からの転院を検討している

- 通院の負担を減らしたくて無料送迎のある病院を探している

- 旅行や帰省先で臨時透析を受けたい

透析治療には、患者さまそれぞれのご事情に合わせたサポート体制が欠かせません。 戸田中央メディカルケアグループでは、旅行・帰省時の臨時透析や、入院治療への対応、また総合病院との連携による多面的な医療サポートを提供しています。

透析治療をお探しの方、お気軽にご相談ください

病院・クリニックを探す