透析に必要な血液ルート

血液透析を開始する前に、血液を機械に効率よく送り出し(150~300mL/分)、きれいになった血液をからだに戻す出入り口をつくる必要があります。この出入り口をバスキュラーアクセスといい、4つの種類があります。

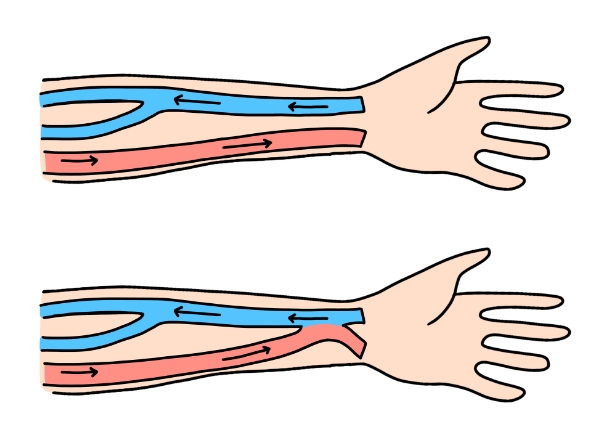

①自己血管内シャント(AVF)

シャントは、動脈と静脈をつなぎ合わせ、動脈の血流がそのまま静脈に流れるようにした血管のことです。心臓の機能に問題がない場合、最初に選ばれる種類となります。シャント手術は1~2時間程度で、局所麻酔で行います。日帰り手術または1泊入院など施設によって異なりますので、お問い合わせください。

手術後、シャントに耳を当てると、血流の音が「ザーザー」と聞こえます。指で探るとザワザワした血流の流れ(これをスリルといいます)を感じることができます。毎日シャントの音を確認し、いつもと違うと感じたら、医師や看護師へご相談ください。

②人工血管内シャント(AVG)

血管の状態によりご自身の血管で内シャントがつくれない場合は、人工血管を使用します。手術前後の様子は①自己血管内シャントをご参照ください。

③動脈表在化

シャント血管がつくれない場合は、動脈表在化という血管をつくります。上腕の深いところにある動脈を皮膚のすぐ下に持ち上げる方法で、局所麻酔をして1時間程度の手術となります。

④長期留置カテーテル

①~③の方法で血管をつくれない場合、首の内頸動脈や鎖骨下静脈から長期間留置できるカテーテルを入れます。局所麻酔をして1~2時間程度の手術となります。

シャント合併症について

バスキュラーアクセスに使われる血管や人工血管には、狭窄(狭くなる)や閉塞(詰まる)が起きたり、感染や瘤ができて腫れたりと、さまざまなトラブルが起こる可能席があります。また、シャントが原因で手や腕が腫れる静脈高圧症や手や指が冷たく紫色になるスチール症候群などを引き起こすことがあります。

シャント狭窄

血管の狭窄部に対する治療として、『PTA(経皮的血管拡張術)』があります。PTAとは、血管内の狭窄部にバルーンカテーテル(カテーテルの先端に小さな風船がついたもの)を挿入し、そこで膨らませることによって、血管を拡張させる方法です。局所麻酔で行い、1時間程度の処置のため入院の必要はありません。シャント静脈が閉塞し血流が停止してしまうと、PTAでの治療は難しく、外科手術での血栓除去や血管形成、シャントの再作成が必要となります。

感染症

頻繁な穿刺やシャント、人工血管、カテーテルなどは細菌に感染しないように注意が必要です。感染すると赤く腫れたり、痛みを感じたり、白い膿が出ることもあります。これを放置しておくと大出血を起こしたり、全身感染を引き起こしたりするリスクが高まりますので、早急に治療が必要です。自己血管内シャントの場合、感染部分を閉じて新たなシャントをつくります。人工血管の場合には感染度合いによって一部あるいは全部を摘出して取り替えます。

シャントの日常生活での管理方法

シャントは透析を続けていくうえで必要不可欠です。シャントを長持ちさせるために、シャントの閉塞や感染などを予防しましょう。

- シャント部分を毎日観察し、朝夕2回は耳を当てて音を確認しましょう。

- シャント部分に触れて拍動が正常に感じられるかを確認しましょう。

- 透析日は針跡からの細菌侵入を防ぐため、浴槽での入浴は避け、シャワー浴にとどめましょう。

- 温泉、プールなど不特定多数の人が利用する施設も感染の可能性が高まりますので、注意しましょう。

- シャント側の腕を体の下にして寝ない。

- シャントをたたいたり物に強くぶつけない。

- シャントの腕に腕時計をしない。

- シャントの腕で重いものを持ったり、カバンなどをぶらさげたりしない。

- シャント側の腕で血圧測定や採血をしない。

こんな症状が出たら、クリニック・病院へ連絡

- ザーザーという音が弱い・聞こえない

- シャントの振動・拍動が弱い

- 軽い痛み、いつもと違った感じ

- シャントの血管部分が冷たい

- シャントが硬く感じられる

感染の兆候

- シャント部が痛い

- シャント部に熱を感じる

- 膿が出る

- 熱が出る

- 針を刺した周りが赤くはれる

透析治療について、

こんなお悩みは

ありませんか?

- 現在通っている施設からの転院を検討している

- 通院の負担を減らしたくて無料送迎のある病院を探している

- 旅行や帰省先で臨時透析を受けたい

透析治療には、患者さまそれぞれのご事情に合わせたサポート体制が欠かせません。 戸田中央メディカルケアグループでは、旅行・帰省時の臨時透析や、入院治療への対応、また総合病院との連携による多面的な医療サポートを提供しています。

透析治療をお探しの方、お気軽にご相談ください

病院・クリニックを探す